Preghiera del cuore a San Pafnuzio per le Persone sfigurate o mutilate

Ascolta la Preghiera

San Pafnuzio di Tebe, tu che hai conosciuto il dolore inciso nella carne e hai portato le ferite come segno d’amore e di fede, ascolta la mia voce silenziosa che sale dal profondo del cuore.

Abbraccia, ti prego, tutte le persone sfigurate o mutilate che si sentono sole davanti alla loro sofferenza. Dona loro la tua speranza che fiorisce nel dolore, come fiore fragile eppure indomito tra le rocce.

Signore della mia debolezza, aiutami ad accettare il mio corpo segnato; insegnami a vedere oltre le mie cicatrici, a riconoscere la bellezza nascosta nella santità, laddove il mondo vede solo limite e privazione.

San Pafnuzio, prega per noi. Che il cuore non vacilli, che lo sguardo non si abbassi, ma trovi la luce negli occhi di chi ci ama e nelle Tue ferite gloriose.

Sostienici nel silenzio, guida i nostri passi tra le ombre della paura e della vergogna. Rinnova in noi la consapevolezza che ogni corpo è tempio sacro, riflesso unico della misericordia di Dio.

San Pafnuzio, concedici la pace nel dolore, la gioia nella prova, la speranza che non delude. Amen.

Spiegazione della Preghiera

1. Contesto spirituale e dottrinale della preghiera

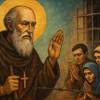

Questa preghiera è radicata nell’esperienza del monachesimo egiziano e nella testimonianza dei santi confessori che hanno vissuto la sofferenza fisica come offerta amorosa a Dio. San Pafnuzio di Tebe, vescovo e monaco martire del IV secolo, è noto per aver subito mutilazioni e torture sotto la persecuzione di Massimino e per aver portato nella propria carne le stigmate della fedeltà al Vangelo. La sua figura esprime la dimensione profondamente cristocentrica della sofferenza: le ferite, infatti, vengono considerate segni d’amore, in analogia con le piaghe di Cristo Risorto, il cui corpo glorificato conserva i segni della Passione come trofei di vittoria e sorgente di grazia (cfr. Gv 20,27).

Nella dottrina cristiana, il dolore e la fragilità umana si congiungono alla redenzione nel mistero della Croce; le infermità fisiche non costituiscono solo limiti, ma diventano, nella fede, modalità privilegiate di conformazione al Signore e canali di santificazione. Sant’Ambrogio, a tal riguardo, afferma:

“Cristo ha voluto salvare il mondo attraverso la debolezza della croce, perché la forza di Dio si manifestasse nella fragilità umana.”(cf. De Officiis, II, 5,23).

Nell’orizzonte spirituale della preghiera, le menzioni di “segni d’amore”, “fiorire nel dolore” e “bellezza nella santità” conducono verso la teologia paolina, in cui la “potenza si manifesta nella debolezza” (2 Cor 12,9). Quindi, la sofferenza, vissuta nella comunione ecclesiale e nella sequela a Cristo, acquista valore redentivo e trasfigurante.

2. I destinatari a cui è rivolta e perché

La preghiera si rivolge in primo luogo a San Pafnuzio di Tebe, invocandolo come intercessore e modello di fede. Viene scelto come patrono perché egli stesso ha vissuto l’esperienza della mutilazione e della sofferenza corporale, sopportandola non nel risentimento ma nella comunione con Cristo. È tradizione della Chiesa chiedere il patrocinio di santi che sono passati attraverso prove simili o hanno una significativa relazione con la condizione dei supplicanti. In particolare, Pafnuzio incarna il coraggio della speranza contro il disprezzo mondano e l’isolamento vissuto da chi porta segni fisici evidenti di malattia o violenza.

Nella parte centrale della preghiera si trova anche un’accorata invocazione rivolgendosi direttamente a Signore della mia debolezza – un epiteto di Cristo stesso – evocando la triplice invocazione liturgica: la preghiera, quindi, è anche cristocentrica e orientata alla Trinità, pur avendo in Pafnuzio un immediato interlocutore celeste.

3. I beneficiari per cui intercede e i bisogni spirituali/fisici che affronta

Gli espliciti beneficiari dell’intercessione di San Pafnuzio sono tutte le persone sfigurate o mutilate, vittime di malattie, incidenti, violenze o interventi chirurgici, che per queste ragioni vivono una sofferenza profonda, spesso accentuata dalla solitudine, dalla vergogna e dall’esclusione sociale. La preghiera si fa quindi voce per quanti faticano ad accettare il proprio corpo segnato.

Si riconoscono bisogni molteplici:

- Spirituali: ricevere la speranza che nasce dalla fede, accettare il proprio limite senza sentirsi svalutati, scoprire la bellezza nascosta e la dignità in ogni persona come “tempio sacro” dello Spirito (1 Cor 6,19).

- Psicologici: essere sostenuti contro la vergogna e lo sguardo giudicante, essere rafforzati nell’autostima e nella capacità di ricevere e donare amore nonostante le ferite visibili.

- Sociali: essere accompagnati nell’inclusione, riconoscendo che ogni vita ha valore e ogni corpo è segno della misericordia di Dio.

- Fisici: ottenere conforto nella sofferenza, la forza per sopportare le prove e, quando possibile, la guarigione o almeno la serenità nella prova.

La preghiera assume così un significato profondamente ecclesiale: intercede per chi soffre, ma anche educa chi la recita a riconoscere la santità e la bellezza in ogni corpo ferito.

4. Temi teologici principali, con citazioni bibliche e patristiche

Tra i temi teologici principali emergono:

- La Speranza nel Dolore: la preghiera invoca “la tua speranza che fiorisce nel dolore”, richiamando la fede cristiana che trova senso e redenzione proprio dove c’è il segno della croce. San Paolo insegna:

“Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, la virtù provata la speranza. E la speranza non delude.”

(Rom 5,3-5). - La Sacralità del Corpo: Il corpo, anche segnato dalla malattia o dalla mutilazione, rimane “tempio dello Spirito” (1 Cor 6,19), degno di rispetto e portatore di una propria bellezza, che la fede sa riconoscere là dove il mondo si ferma all’apparenza.

- Il Valore Trasfigurante della Sofferenza: Le cicatrici diventano segno d’amore. La scelta di vedere oltre (“insegnami a vedere oltre le mie cicatrici”) incarna la logica della Redenzione, secondo cui “nella debolezza si manifesta la potenza di Cristo” (2 Cor 12,9). Padre Pio affermava:

“Non temere per le ferite del corpo, abbine soltanto cura e offrile a Dio per la salvezza del mondo.”

- La Comunione: Attraverso il richiamo “preghiamo per noi”, la sofferenza non isola ma unisce, facendo della Chiesa una famiglia di fratelli che si sostengono nel cammino.

- La Luce della Risurrezione: Le “ferite gloriose” alludono anche alla risurrezione di Cristo, che appare ai discepoli mostrando i segni della Passione, trasfigurati e non più motivo di vergogna ma di riconoscimento e gioia (cfr. Gv 20,20).

5. Genere di preghiera e collocazione nella tradizione liturgica

Questa preghiera è prevalentemente una intercessione rivolta a San Pafnuzio, ma contiene in sé anche elementi di lode (per la fedeltà del Santo), penitenza (nella richiesta di aiuto ad accettare il proprio limite) e di supplica personale. Non è una preghiera liturgica ufficiale della Chiesa universale ma riflette lo spirito delle orazioni dei santi martiri e confessori, particolarmente diffuse nel patrimonio della Chiesa d’Oriente e nella memoria dei santi del calendario copto.

In ambito liturgico, preghiere simili possono essere usate durante le celebrazioni dedicate ai santi martiri, nei momenti di Unzione degli infermi, o durante veglie di preghiera per ammalati e persone sofferenti. La sua struttura, con invocazione al santo, menzione delle prove subite, richiesta di intercessione e di grazia, rispecchia il tipico schema delle antiche orazioni dei martirologi.

6. Indicazioni pratiche: uso personale, comunitario e nell’anno liturgico

La preghiera può essere utilizzata in diversi momenti:

- Nella preghiera personale: da quanti vivono la prova della malattia, della mutilazione o della solitudine, come affidamento quotidiano, specialmente nei giorni di scoraggiamento. Può precedere o seguire la recita del rosario, la lettura delle Scritture o la celebrazione di un sacramento (Confessione, Unzione degli infermi).

- Nella preghiera comunitaria: in parrocchia, in gruppi di sostegno, durante ritiri e momenti di adorazione, in particolare nella Giornata mondiale del malato (11 febbraio), nella memoria liturgica di San Pafnuzio (11 settembre, secondo il calendario copto, o secondo la tradizione locale) e durante Messe per ammalati, persone disabili o vittime di incidenti.

- Per familiari e operatori: può essere recitata da chi accompagna persone sofferenti, per chiedere la luce dello Spirito nel servizio quotidiano.

- Nell’anno liturgico: in Quaresima (tempo di penitenza e di unione ai sofferenti), nella Settimana Santa (contemplazione delle ferite di Cristo) e nelle festività dei martiri.

Si consiglia di concludere la preghiera con il Padre Nostro e, a seconda del contesto, un gesto di silenzio o l’unzione con l’olio benedetto, come segno di affidamento alla grazia di Dio e alla comunione dei santi.

Commenti

I commenti saranno disponibili a breve.

Preghiere per San Pafnuzio di Tebe

-

Supplica a San Pafnuzio di Tebe per la fortezza dei Cristiani perseguitati

Supplica a San Pafnuzio di Tebe per la fortezza dei Cristiani perseguitati

-

Intercessione a San Pafnuzio per i Teologi e studiosi della fede

Intercessione a San Pafnuzio per i Teologi e studiosi della fede

-

Preghiera intensa a San Pafnuzio per le Vittime di tortura

Preghiera intensa a San Pafnuzio per le Vittime di tortura

-

Atto di Fede con San Pafnuzio, confessore della fede di Nicea

Atto di Fede con San Pafnuzio, confessore della fede di Nicea

-

Lectio Divina con San Pafnuzio sulla fedeltà per i Vescovi

Lectio Divina con San Pafnuzio sulla fedeltà per i Vescovi

-

Lamento a Dio con l'intercessione di San Pafnuzio per la Chiesa sofferente

Lamento a Dio con l'intercessione di San Pafnuzio per la Chiesa sofferente

-

Dialogo semplice con San Pafnuzio per la lotta interiore contro il peccato

Dialogo semplice con San Pafnuzio per la lotta interiore contro il peccato

-

Invocazione a San Pafnuzio per i Monaci e gli eremiti

Invocazione a San Pafnuzio per i Monaci e gli eremiti

-

Preghiera comunitaria a San Pafnuzio per l'unità delle Comunità ecumeniche

Preghiera comunitaria a San Pafnuzio per l'unità delle Comunità ecumeniche

-

Offerta del giorno con San Pafnuzio per i Cristiani che subiscono ingiustizie

Offerta del giorno con San Pafnuzio per i Cristiani che subiscono ingiustizie

Preghiere per Persone sfigurate o mutilate

Preghiere per Speranza nel dolore

-

Preghiera a Santa Lucilla per chi ha Perso la Vista

Preghiera a Santa Lucilla per chi ha Perso la Vista

-

Intercessione a San Raimondo Nonnato per i detenuti e le loro famiglie

Intercessione a San Raimondo Nonnato per i detenuti e le loro famiglie

-

Mantra Cristiano a Gesù Emmanuele per la vicinanza ai Malati infettivi

Mantra Cristiano a Gesù Emmanuele per la vicinanza ai Malati infettivi

-

Rosario meditato con San Pier Giorgio Frassati per i sofferenti

Rosario meditato con San Pier Giorgio Frassati per i sofferenti

-

Intercessione a Santa Elisabetta per la Madre anziana

Intercessione a Santa Elisabetta per la Madre anziana

-

Meditazione guidata con Santa Veronica Giuliani sulla Passione di Cristo

Meditazione guidata con Santa Veronica Giuliani sulla Passione di Cristo

-

Salmo di fiducia per chi affronta una diagnosi difficile

Salmo di fiducia per chi affronta una diagnosi difficile

-

Lamento a Gesù Crocifisso per le anime tormentate dal demonio

Lamento a Gesù Crocifisso per le anime tormentate dal demonio

-

Lamento a Dio per la sofferenza in Terra Santa (Israele e Palestina)

Lamento a Dio per la sofferenza in Terra Santa (Israele e Palestina)

-

Lamento a Dio con Santa Liduina per chi soffre di malattie rare

Lamento a Dio con Santa Liduina per chi soffre di malattie rare