Filtri

Preghiere tipo Grido a Dio

Grido a Dio è una preghiera intensa e accorata rivolta a Dio nei momenti di dolore, bisogno o prova, esprimendo fiducia nonostante la sofferenza. Tale tipologia trova spesso spazio nella liturgia delle Lodi, nei Salmi, in particolare nei salmi di supplica, e durante celebrazioni penitenziali, dove la comunità o il singolo esprime il proprio bisogno di aiuto e misericordia.

Preghiere trovate: 6

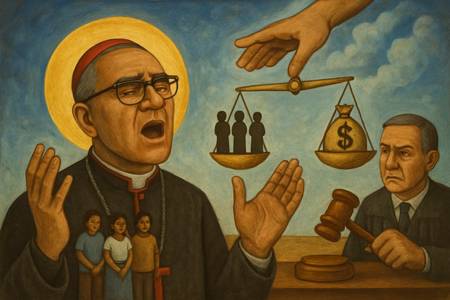

Grido a Dio con il Beato Oscar Romero per l'equità sociale a favore dei Magistrati

Dio della Giustizia, ascolta il nostro grido angosciato. Guardaci mentre invochiamo il tuo aiuto per i magistrati, chiamati ogni giorno a giudicare tra il potente e il debole, tra chi ha voce e chi grida in silenzio.

O Beato Oscar Romero, martire della giustizia, tu che hai pagato con la vita la tua fedeltà ai poveri, intercedi presso Dio per tutti coloro che detengono il potere del giudizio.

Signore, dona coraggio ai giudici: che non abbassino mai lo sguardo di fronte agli oppressi, che non facciano distinzione tra chi è ricco e chi è povero. Spezza le catene della paura che possono paralizzare chi è chiamato a fare giustizia, e riempi i loro cuori di vera equità.

Noi ti supplichiamo, o Dio, perché la legge sia scudo e rifugio per chi non ha voce. Fa’ che i magistrati sentano nelle loro coscienze il grido dei poveri e non voltino mai le spalle alla verità.

O Beato Romero, accompagna i giudici nella loro missione difficile, fa’ che siano testimoni intrepidi e operatori di giustizia sociale, perché in ogni sentenza si rifletta la tua misericordia e il tuo amore per gli ultimi.

Signore, rispondi al nostro grido: rendi i magistrati strumenti coraggiosi della tua equità, così che sorga sulla terra una giustizia che libera e una pace che non conosce fine.

Grido a Gesù Redentore per la liberazione degli Alcolisti dalla loro dipendenza

Gesù Redentore, Misericordioso e Potente, urlo a Te dalla profondità della mia disperazione!

Sono un alcolista, prigioniero di questa terribile schiavitù, legato a una bottiglia che mi distrugge anima e corpo.

La mia volontà è debole, la mia forza è scemata, sono caduto tante volte, e ogni volta il peso della colpa mi schiaccia.

Sento la tentazione che mi stritola, la sete che mi consuma, la disperazione che mi annega.

Signore, non ho più la forza di combattere da solo! Non riesco a spezzare queste catene che mi legano all'inferno.

Ti supplico, Redentore, estendi la Tua mano misericordiosa verso di me e verso tutti gli alcolisti che soffrono come me.

Dona a noi la forza di dire no, la grazia di resistere, la luce della speranza per un futuro di libertà.

Liberaci da questa dipendenza che ci distrugge, guarici dalle ferite del passato, guidaci verso la via della guarigione e della redenzione.

Abbi pietà di noi, Gesù, e concedici la libertà che tanto desideriamo. Amen.

Grido a Dio per la Madre che vede il figlio sulla via della perdizione

Dio Padre, ti prego con il cuore spezzato, ascolta il mio grido di dolore e compassione.

Guarda la mia sofferenza di Madre, che vede il proprio figlio allontanarsi dalla luce, scegliere sentieri oscuri, rigettare la Tua verità. Mi sento smarrita, incapace di raggiungerlo, impotente davanti alla sua ribellione spirituale.

Signore, solo Tu conosci i pensieri che agitano il suo cuore e le ferite che lo spingono lontano. Solo nelle Tue mani c’è la potenza di rinnovare, di illuminare l’anima errante.

Abbi pietà! Ti supplico, non abbandonarlo nel suo smarrimento. Spezza le catene del suo orgoglio, sciogli le tenebre che lo avvolgono. Ridona al mio figlio la grazia di cercarti, la forza di tornare. Sii Tu la Luce che squarcia la sua notte, la voce che chiama più forte del suo rifiuto.

Padre santo, ti affido tutto il mio pianto di Madre. Ti offro la mia preghiera e la mia speranza: riporta a casa il figlio perduto, perché conosca il Tuo abbraccio e ritrovi la pace.

Nel dolore, io confido in Te. Ascoltami, Dio mio. Amen.

Grido a Gesù Crocifisso per i Figli schiavi delle dipendenze

Gesù Crocifisso, amore incarnato e speranza degli oppressi, ascolta il grido che ti innalziamo oggi per i nostri Figli.

Tu che hai versato il tuo sangue per la nostra libertà, guarda a chi è schiavo della droga, dell’alcol, della pornografia e di ogni catena che soffoca la vita. Vedi le loro lotte, senti il peso delle loro notti senza pace, conosci i loro cuori feriti.

Tendi il tuo braccio forte e misericordioso: spezza le catene che imprigionano i tuoi figli, vinci ogni tenebra con la potenza della tua croce. Tu solo sei via, verità e vita.

Consola i genitori che ti implorano tra le lacrime, e dona ai loro figli la forza di alzare lo sguardo verso di te, Sorgente di vera libertà. Non abbandonarli, o Gesù!

Confidiamo nella tua promessa e gridiamo con speranza: libera i nostri figli da ogni abuso, paura e dipendenza; rendi i loro cuori nuovi nel Tuo amore crocifisso, perché possano camminare da uomini e donne liberi, redenti e vivi in Te!

Gesù Crocifisso, ascolta il nostro grido! Amen.

Grido a Gesù Redentore per la liberazione da ossessioni diaboliche

Gesù Redentore, ascolta il grido di chi è schiacciato dall’oppressione del male!

Tu che hai spezzato le catene della morte, guarda ora alle persone oppresse dal maligno, prigioniere di pensieri ossessivi, tentazioni insopportabili e bestemmie imposte dal nemico.

Ti supplichiamo, Signore misericordioso: con la forza del tuo amore, libera la mente e il cuore, rompi le catene dell’ossessione e del peccato. Dona una mente nuova, libera e in pace.

Gesù Salvatore, tu sei venuto a cercare chi era perduto: non lasciare che il Nemico trionfi! Soccorri ora i tuoi figli, mostra la tua potenza sulle profondità dell’anima, liberaci dal peccato e dal tormento trionfante sull’oscurità con la tua Luce.

Accogli questo grido, non allontanare il tuo sguardo da chi invocherà il tuo Nome. Ricordati della tua vittoria sulla croce: fa’ che la tua libertà risplenda nella vita degli oppressi!

Tu che hai detto: “La verità vi farà liberi”, fa’ scorrere su di noi il fiume della tua grazia, concedi pace alla mente, purezza al cuore, gioia allo spirito risanato.

Per la tua misericordia, libera ora le anime oppresse, affinché ogni voce possa ancora lodarti nella libertà e nella pace.

Gesù, Redentore e Liberatore, ascolta il nostro grido. Amen.

Grido a Cristo Crocifisso per le Città bombardate

Gesù Crocifisso, nostro Redentore, ascolta il grido delle città bombardate!

Dal cuore delle rovine e attraverso le vie segnate dalla cenere, ti invochiamo, come tu gridasti al Padre nel dolore e nell’abbandono, così le nostre città gridano al cielo, trafitte dalle ferite della guerra.

Tu che sei stato trafitto per amore dell’uomo, solo sulla croce, accogli il pianto dei tuoi figli che hanno perso le case, i sogni, le vite amate. Non lasciare che il silenzio delle macerie sia l’ultima parola.

Signore della Speranza, tu che hai trasformato la croce in alba di risurrezione, sii luce nelle nostre notti oscure; fa’ che il seme della speranza germogli fra i resti della distruzione. Rendi capaci i nostri occhi di cercare la bellezza oltre le ferite, e le nostre mani di ricostruire ciò che è stato strappato.

Gesù Crocifisso, imploriamo la fine della distruzione. Concedi alle nostre città la pace e la ricostruzione. Fa’ che dal dolore rinasca la fraternità, che il perdono disseti la terra assetata, e che la vita trionfi sull’ombra della morte.

Per il tuo dolore, o Crocifisso, donaci la forza di credere ancora. Per la tua risurrezione, sii tu la nostra speranza. Amen.

Il “Grido a Dio”: Tipologia di Preghiera e Collocazione Liturgica

All’interno delle molteplici forme di preghiera cristiana, il “Grido a Dio” rappresenta una tipologia particolarmente intensa e drammatica, caratterizzata da una invocazione accorata, che nasce da situazioni di dolore, bisogno urgente, smarrimento o oppressione. Non solo nelle Scritture, ma anche nella storia della pietà popolare e nella pratica liturgica, questa preghiera si è affermata come espressione genuina dell’incontro tra la fragilità umana e la misericordia divina. In questo articolo approfondiamo natura, evoluzione storica, struttura e valore pastorale di questa forma di preghiera.

1. Descrizione della tipologia: Il “Grido a Dio”

Il “Grido a Dio” è una forma di preghiera che si colloca prevalentemente nella categoria delle suppliche e intercessioni, ma può includere elementi di penitenza, invocazione di aiuto o addirittura di lamento. A differenza delle preghiere di lode o di ringraziamento, il grido nasce da una condizione esistenziale di bisogno, spesso accompagnata da un senso di impotenza, afflizione o ingiustizia. Non di rado, questa preghiera si fa esplicitamente drammatica, lasciando spazio alla trasparenza delle emozioni e, talvolta, anche al conflitto interiore dell’orante. Il “Grido a Dio” può essere pronunciato in momenti di sofferenza personale, di calamità collettiva, di persecuzione, di tentazione o di pentimento profondo.

2. Collocazione nella storia della liturgia e della pietà popolare

L’origine del “Grido a Dio” è antichissima e si trova già nelle preghiere bibliche: i Salmi di lamentazione sono forse gli esempi più noti e paradigmatici. Nel Salterio, infatti, il popolo di Israele – e il singolo credente – gridano verso il Signore nei momenti di sconforto: “Dal fondo dell’abisso ti invoco, Signore” (Sal 130,1). Anche i profeti, da Geremia a Isaia, fino a Giobbe, spesso alzano il loro grido nei confronti di Dio, domandandogli ragione della sofferenza o invocando il suo intervento.

Nella liturgia cristiana il grido si ritrova, ad esempio, nella preghiera dei fedeli, nelle invocazioni delle litanie (come il “Kyrie eleison” iniziale nella Messa), nelle orazioni per i defunti o nei tempi di calamità. Durante la Settimana Santa, la Chiesa fa memoria del grido di Gesù dalla Croce (“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”). Anche le devozioni popolari – come le suppliche a Maria o ai santi nei momenti di bisogno (pestilenze, guerre, carestie) – sono costellate di questa preghiera accorata e urgente. Nel Rito delle Esequie, ad esempio, il popolo “grida” a Dio per la salvezza dell’anima del defunto.

A livello personale, nella spiritualità monastica e nella pietà privata, il “grido” è stato consigliato come via autentica della preghiera del cuore, quando le parole non bastano più e resta solo la voce della propria angoscia davanti a Dio.

3. Struttura tipica e caratteristiche formali

Il “Grido a Dio” si caratterizza per alcuni elementi formali ricorrenti:

- Invocazione diretta: l’orante si rivolge immediatamente a Dio, talvolta chiamandolo per nome, con familiarità o con insistenza. La forma imperativa (“Ascolta!”, “Vieni!”, “Salvami!”) è molto frequente.

- Esposizione del bisogno: viene manifestata chiaramente la situazione di sofferenza o urgenza (malattia, persecuzione, pericolo, tentazione, peccato).

- Richiesta esplicita di intervento: l’orante domanda a Dio di agire, talvolta perfino sfidandolo (“Fino a quando, Signore, tacerai?”).

- Rafforzamento emotivo: il linguaggio è ricco di immagini forti, ripetizioni, dettagli emotivi, anche accenti drammatici o di ribellione, ma sempre all’interno di una cornice di affidamento fiducioso.

- Conclusione di fiducia o di abbandono: spesso il grido termina con una dichiarazione di fede nella bontà e nella potenza di Dio (“Non abbandonarmi, Signore”, “In te confido”).

Nella forma liturgica, il “Grido a Dio” può essere inserito come:

- Litania (“Kyrie, eleison” – “Signore, pietà”).

- Salmo responsoriale lamentoso.

- Schegge dialogiche (“Ascoltaci, o Signore”).

- Preghiera spontanea nel momento del bisogno (ad esempio durante le veglie di preghiera per pace, catastrofi, persecuzioni).

4. Esempi noti di preghiere di questa tipologia

- I Salmi di Lamento:

“Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà cancella il mio peccato.” (Sal 51)

“De profundis clamavi ad te, Domine: Domine, exaudi vocem meam.” (Sal 130)

- Il Grido di Gesù sulla Croce:

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46; Sal 22)

- Preghiere nella Tradizione Liturgica:

“Signore, ascolta la mia preghiera: il mio grido giunga fino a te.” (Liturgia delle Ore)

- Preghiere popolari:

“Vergine Santissima, soccorrimi nel momento della disperazione!”

Spesso, anche nei moderni “breviari dei sofferenti” o nelle preghiere recitate nelle veglie per le vittime di guerre e calamità, si riprende questa antica forma del “gridare a Dio”.

5. Valore pastorale e pedagogico

Il “Grido a Dio” offre al popolo cristiano una via di preghiera che educa ad autenticità, vulnerabilità e fiducia. La pastorale contemporanea scopre in questa forma un’occasione preziosa per aiutare le persone ad entrare in relazione vera con Dio, senza censurare la propria umanità, le paure o i dubbi. Esso si rivela particolarmente fecondo per:

- Educare alla sincerità del cuore davanti a Dio.

- Superare una religiosità formale o disincarnata.

- Aprire spazi di ascolto e accoglienza comunitaria del dolore umano.

- Favorire l’intercessione per chi soffre, per i perseguitati e dimenticati.

- Sostenere la fede nelle notti oscure della vita.

Il “Grido a Dio”, inserito nel cammino della fede, aiuta a riconoscere che Dio accoglie ogni anelito del cuore umano, anche quelli segnati dalla rabbia, dalla paura, dalla confusione.

6. Consigli per l’utilizzo nella preghiera personale e comunitaria

Per valorizzare il “Grido a Dio” tanto nella preghiera personale quanto in quella comunitaria si suggeriscono alcune attenzioni:

- Non censurare i sentimenti: Dare voce anche alle emozioni più scomode o drammatiche, sapendo che Dio accoglie ogni nostra parola. Non avere paura di presentare al Signore la propria fatica.

- Utilizzare i Salmi: Imparare a pregare con le parole della Scrittura, in particolare con i Salmi di lamento: essi esprimono universalmente il dolore e la speranza del popolo di Dio.

- Integrare nella liturgia: Inserire momenti di “grido” nelle liturgie penitenziali, durante veglie, processioni o celebrazioni per situazioni di emergenza sociale.

- Scandire con il silenzio: Dopo il “grido”, lasciare spazio al silenzio, per dare modo all’orante di percepire la presenza di Dio.

- Collegare il grido alla fiducia: Educare a non chiudersi nello sconforto, ma ad aprire il grido alla speranza, sul modello dei salmi che terminano spesso con parole di fede.

- Favorire la condivisione: In ambito comunitario, proporre momenti di condivisione del dolore, seguiti da una preghiera comune che “grida” a Dio per i bisogni del gruppo e del mondo.

In conclusione, il “Grido a Dio” non è una preghiera di disperazione, ma un atto di fiducia radicale: chi grida, infatti, è colui che sa che c’è qualcuno dall’altra parte disposto ad ascoltare e a rispondere. Integrare questa tipologia nella vita spirituale personale e comunitaria significa aprirsi con autenticità alla relazione con un Dio che salva, ascolta e consola nel tempo della prova.

Esplora altre combinazioni:

Destinatari

Beneficiari

- Preghiere per Figli di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere per Madre di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere per Alcolisti di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere per Magistrati di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere per Persone oppresse dal maligno di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere per Città bombardate di tipo Grido a Dio (1)

Temi

Destinatari + Beneficiari

- Preghiere a Dio per Madre di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Redentore per Alcolisti di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Redentore per Persone oppresse dal maligno di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Gesù Crocifisso per Figli di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Gesù Crocifisso per Città bombardate di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Beato Oscar Romero per Magistrati di tipo Grido a Dio (1)

Destinatari + Temi

- Preghiere a Dio su Ribellione spirituale di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Redentore su Libertà dal peccato di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Redentore su Libertà dalle dipendenze di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Gesù Crocifisso su Libertà dalle dipendenze di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Gesù Crocifisso su Speranza dopo una perdita di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Beato Oscar Romero su Equità sociale di tipo Grido a Dio (1)

Beneficiari + Temi

- Preghiere per Figli su Libertà dalle dipendenze di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere per Madre su Ribellione spirituale di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere per Alcolisti su Libertà dalle dipendenze di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere per Magistrati su Equità sociale di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere per Persone oppresse dal maligno su Libertà dal peccato di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere per Città bombardate su Speranza dopo una perdita di tipo Grido a Dio (1)

Destinatari + Beneficiari + Temi

- Preghiere a Dio per Madre su Ribellione spirituale di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Redentore per Alcolisti su Libertà dalle dipendenze di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Redentore per Persone oppresse dal maligno su Libertà dal peccato di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Gesù Crocifisso per Figli su Libertà dalle dipendenze di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Gesù Crocifisso per Città bombardate su Speranza dopo una perdita di tipo Grido a Dio (1)

- Preghiere a Beato Oscar Romero per Magistrati su Equità sociale di tipo Grido a Dio (1)