Lodi mattutine al Beato Francesco Faà di Bruno per la sapienza scientifica dei Ricercatori

Ascolta la Preghiera

Lodi mattutine per i Ricercatori

Dio onnipotente, fonte di ogni sapienza, oggi ti benediciamo per il dono dell’intelligenza e della curiosità che hai seminato nei nostri cuori.

Ti lodiamo per il sorriso della scienza, luminoso spiraglio del tuo mistero, e per ogni mente che cerca la verità tra le tue meraviglie.

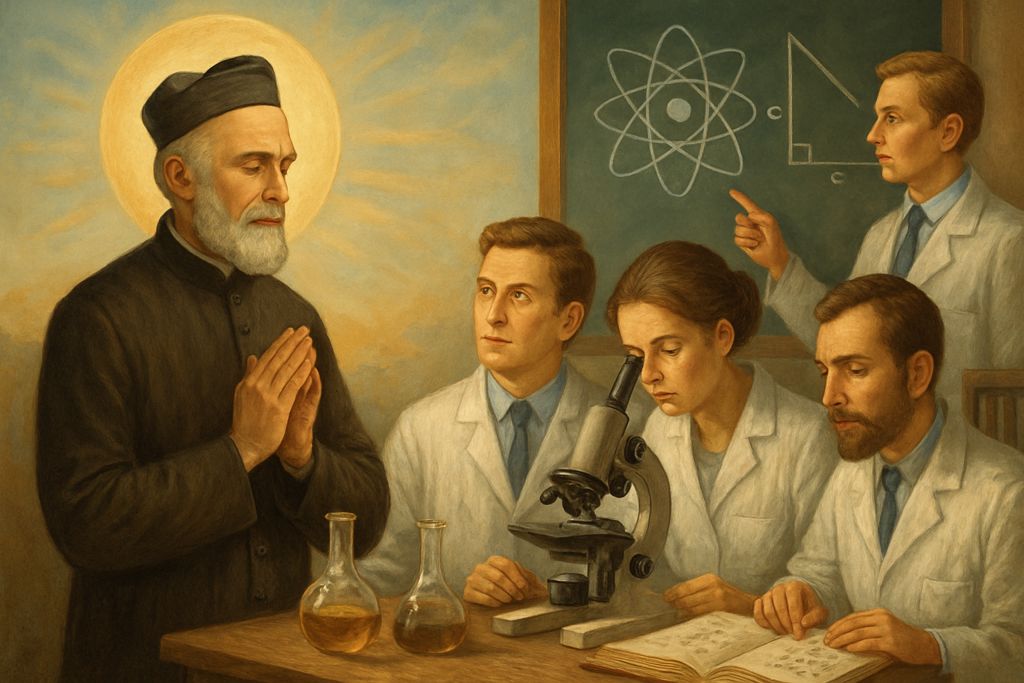

Beato Francesco Faà di Bruno, tu che hai saputo unire ricerca e fede, prega per tutti gli uomini e le donne della scienza: accompagna i Ricercatori nel difficile cammino verso il sapere.

Ottieni loro umiltà e dedizione, perché ogni scoperta sia orientata al bene comune e ogni successo sia vissuto come servizio.

Fa' che la ragione illumini il mondo e che la fede ne sostenga il senso più alto, perché la sapienza scientifica conduca a una più vera conoscenza di Te, origine e meta di ogni cosa.

Lode a Te, Signore della Luce e del Sapere, oggi e sempre. Amen.

Spiegazione della Preghiera

1. Il contesto spirituale e dottrinale della preghiera

La preghiera delle Lodi mattutine per i Ricercatori nasce in un contesto che unisce profondamente il mondo della fede cristiana con l’impegno scientifico e intellettuale. Il testo si colloca sull’onda di una tradizione spirituale cristiana che riconosce tanto l’intelligenza e la ricerca della verità quanto l’umiltà e la dimensione contemplativa dell’uomo. La Chiesa, specialmente dopo il Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes, nn. 15, 36), ha sottolineato il valore delle scienze e l’opera dell’uomo nel ricercare, comprendere ed edificare la realtà, riconoscendo in ciò una partecipazione alla creazione e una forma di servizio a Dio e all’umanità.

La preghiera menziona Beato Francesco Faà di Bruno, figura emblematica di questo incontro tra fede e scienza: sacerdote, matematico e uomo di carità, beatificato dalla Chiesa cattolica, egli rappresenta il “modello” per chi oggi vive la propria identità cristiana lavorando nel mondo della ricerca scientifica. Nella prospettiva dottrinale, la preghiera si fa eco della convinzione che ogni conoscenza, pur rimanendo nei limiti umani, può (e deve) concorrere alla gloria di Dio e al bene dei fratelli. Si esprime qui la fede in Dio come “fonte di ogni sapienza”, riconoscendo l’origine divina di ogni vera conoscenza (Sapienza 7,17; Colossesi 2,3).

2. I destinatari a cui è rivolta e perché

La preghiera è innanzitutto rivolta a Dio onnipotente, Fonte di ogni sapienza, come Atto di lode e supplica. Ma vi è una invocazione accessoria e significativa al Beato Francesco Faà di Bruno, elevandolo a intercessore e guida per gli scienziati e i ricercatori. La preghiera, dunque, si sviluppa su due livelli:

- Rivolgendosi a Dio per lodarlo, riconoscendo il dono dell’intelligenza e della curiosità come Suo dono all’umanità.

- Invocando l’intercessione di un beato specifico, vicino per vocazione e biografia al mondo scientifico, quale sostenitore presso Dio e modello di integrazione tra fede e scienza.

Nel fare ciò, la preghiera riconosce le due “vie” di comunione: la cristocentrica e trinitaria (verso Dio), e la comunionale e ecclesiale (verso i santi e beati, membri del Corpo Mistico di Cristo). È significativa anche l’identificazione dei ricercatori come destinatari indiretti del bene spirituale scaturente dalla supplica.

3. I beneficiari per cui intercede e i bisogni spirituali/fisici che affronta

La preghiera intercede per tutti gli uomini e le donne della scienza, con particolare attenzione ai Ricercatori. Essa affida alla protezione e all’orientamento divino coloro che, ogni giorno, si confrontano con le sfide della conoscenza e della scoperta.

I bisogni spirituali menzionati o sottintesi nel testo includono:

- Umiltà: la consapevolezza che il sapere umano, per quanto prezioso e utile, resta sempre un dono ricevuto, mai pienamente posseduto.

- Dedizione: l’invito a vivere il lavoro di ricerca come servizio all’umanità, non per orgoglio personale o vanagloria.

- Orientamento al bene comune: ogni scoperta e ogni conquista sono da vivere in vista di ciò che giova a tutti, non solo a pochi.

- Senso e finalità ultima: la scienza deve essere illuminata dalla fede e finalizzata a una più vera conoscenza di Dio.

Si riconosce, inoltre, una dimensione di speranza per chi può affrontare difficoltà pratiche: dalle sfide accademiche alla solitudine, dalle tentazioni della superbia intellettuale allo scoraggiamento, dai dilemmi etici agli ostacoli materiali nel lavoro.

4. I temi teologici principali, con eventuali citazioni bibliche o patristiche pertinenti

I principali temi teologici emergenti dalla preghiera sono:

- Sapienza divina e intelligenza umana: La radice di ogni vera sapienza risiede in Dio. L’uomo, creato a immagine di Dio (Genesi 1,26-28), partecipa a questa sapienza attraverso le facoltà intellettive.

“O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio!” (Romani 11,33)

- La ricerca della verità: La scienza come cammino per penetrare il mistero della creazione e, in ultima analisi, di Dio stesso. Il desiderio di verità è una scintilla divina che muove l’uomo.

“L’uomo va alla ricerca della verità... ma trova in Dio la risposta piena.” (San Tommaso d’Aquino)

- Unità tra fede e ragione: Fede e ragione non si contrappongono, ma si sostengono e si illuminano a vicenda, come afferma Fides et Ratio di san Giovanni Paolo II.

“La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità.” (Fides et Ratio, 1)

- La scienza come servizio: Ogni ricerca e scoperta devono essere orientate non al profitto o all’affermazione personale, bensì al bene degli altri e della creazione.

“Tutto, dunque, per la gloria di Dio e il bene dell'uomo.” (1 Corinzi 10,31)

- Vocazione cristiana del ricercatore: Come mostra la figura del Beato Faà di Bruno, è possibile unire rigorosa indagine scientifica e intensa vita di fede. Egli testimoniò il motto “Amare Dio con tutta la mente” (cf. Matteo 22,37).

5. Il genere di preghiera e la sua collocazione nella tradizione liturgica

Il testo si configura come una preghiera di lode, ringraziamento e intercessione. Vi si trova, infatti:

- Lode: per i doni dell’intelligenza e della curiosità.

- Ringraziamento: per la possibilità della scienza e per quanti vi si dedicano.

- Intercessione: rivolta sia a Dio che tramite il Beato Faà di Bruno, a favore dei ricercatori.

Il titolo “Lodi Mattutine per i Ricercatori” richiama la Liturgia delle Ore, la preghiera ufficiale della Chiesa che consacra il tempo e il lavoro umano con la lode e la supplica (soprattutto nelle ore mattutine, momento simbolico di inizio e di offerta della giornata). Pur non facendo parte del testo ufficiale romanum, questa preghiera si inserisce in quella spiritualità, come “appendice” tematica adeguata a specifiche categorie di fedeli.

Nella tradizione liturgica si può collocare:

- Come preghiera “d’inizio giornata” in ambito personale o comunitario, specialmente in contesti accademici o durante celebrazioni a tema (ad esempio, Giornata dei Ricercatori, patronati accademici).

- Come supplica speciale nelle intenzioni delle preghiere universali delle messe feriali o in momenti di benedizione delle aule e degli strumenti di ricerca.

6. Indicazioni pratiche: come usarla nella preghiera personale o comunitaria e nei tempi dell’anno liturgico

Ecco alcune indicazioni pratiche per l’uso della preghiera:

-

Nella preghiera personale:

Può essere letta all’inizio della giornata lavorativa, prima dell’ingresso nei laboratori o nello studio, o come offerta del proprio lavoro di ricerca e studio. Può aiutare a vivere professionalità e spiritualità in comunione più profonda. -

Nella preghiera comunitaria:

Può essere inserita in momenti di preghiera di gruppo tra colleghi, in cappelle universitarie, centri di ricerca, scuole cattoliche, durante ritiri o settimane spirituali dedicate ai lavoratori della scienza. -

In momenti liturgici specifici:

- Durante la ricorrenza liturgica del Beato Faà di Bruno (27 marzo), o di altri santi scienziati (San Tommaso d’Aquino, Patrono degli studenti e dei filosofi; San Giuseppe da Copertino; San Alberto Magno, Patrono degli scienziati).

- Nel mese di settembre/ottobre, all’inizio dell’anno accademico o scolastico.

- In occasione di convegni, simposi scientifici, inaugurazioni di laboratori, o celebrazioni per la “Giornata Mondiale della Scienza” (10 novembre).

-

Come supporto alla meditazione:

Ogni singola frase della preghiera può diventare spunto per una riflessione personale: il rapporto tra sapienza divina e sapere umano, il significato del “servizio” nella scienza, l’equilibrio fra ragione e fede.

Infine, è utile invitare a vivere questa preghiera non solo come atto verbale, ma come stile di vita quotidiano, offrendo la propria fatica e la sete di verità come gratitudine al Creatore e come dono ai fratelli.

Commenti

I commenti saranno disponibili a breve.