Invocazione a San Bonaventura per la Sapienza nello Studio

Ascolta la Preghiera

Dottore Serafico, San Bonaventura da Bagnoregio,

tu che hai contemplato i misteri di Dio con cuore ardente e intelligenza luminosa, ascolta l’umile invocazione degli studenti di Teologia.

Accendi in noi la sete della Sapienza, guida i nostri pensieri con la luce dello Spirito Santo. Fa’ che i nostri studi non siano solo conoscenza, ma trasformazione del cuore; che le verità apprese diventino fonte di amore per il prossimo e di lode al Creatore.

Aiutaci, San Bonaventura, a non fermarci alle parole o ai concetti, ma a scrutare con umiltà la profondità del mistero. Ottienici la grazia di un cuore docile, capace di accogliere e riflettere la luce divina nei sentieri della ricerca, nello studio e nella vita.

Fa’ che la tua sapienza, dolce e luminosa, ci accompagni ogni giorno, orientando i nostri passi verso la Verità che salva.

San Bonaventura, prega per noi studenti, affinché la divina Sapienza illumini le nostre menti e infiammi i nostri cuori.

Spiegazione della Preghiera

```html1. Il contesto spirituale e dottrinale della preghiera

Questa preghiera è rivolta a San Bonaventura da Bagnoregio, noto come “Dottore Serafico”, una delle figure più alte del pensiero francescano e uno dei massimi teologi e mistici del XIII secolo. Il suo approccio teologico si distingue per l’intima fusione tra ricerca della verità, contemplazione dei misteri divini e ardore caritatevole, in piena sintonia con la tradizione spirituale di San Francesco d’Assisi.

Il testo si colloca nel solco della tradizione cristiana che esorta all’invocazione dei santi come intercessori e modelli di vita. Dottrinalmente, richiama la dimensione integrale dello studio teologico come via non solo intellettuale, ma anche di conversione e santificazione. La preghiera pone al centro l’azione dello Spirito Santo (“luce dello Spirito Santo”), tema fondamentale nel pensiero bonaventuriano, dove l’illuminazione interiore trasforma lo studio in via verso la sapienza divina e la carità operante.

L’insistenza sulla “sete della Sapienza”, la “trasformazione del cuore” e la “Verità che salva” rispecchia l’aspirazione della teologia cattolica a non ridurre la fede a esercizio speculativo, ma a viverla come esperienza integrale che coinvolge mente, cuore e azione, secondo il comando di Cristo: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente” (Mt 22,37).

2. I destinatari a cui è rivolta e perché

Questa preghiera è indirizzata specificamente agli studenti di Teologia, sia seminaristi sia laici impegnati nello studio accademico delle verità della fede. Tuttavia, il tono e i contenuti ne consentono l’uso anche da parte di docenti, ricercatori e chiunque sia coinvolto in modo approfondito nell’apprendimento e nell’insegnamento della teologia.

L’invocazione a San Bonaventura come “Dottore Serafico” è particolarmente significativa: Bonaventura è infatti riconosciuto nella tradizione cattolica come patrono degli studiosi, teologi e dei ricercatori della sapienza. Egli rappresenta il docente ideale che seppe coniugare rigore intellettuale e ardore spirituale, ragione e carità.

Gli studiosi di teologia si rivolgono a lui proprio perché assumano uno stesso stile: cercare la verità non per vanagloria o solo per erudizione, ma come via per servire Dio e il prossimo, lasciando che lo studio sia sorgente di amore, umiltà e crescita spirituale. Questo aspetto emerge chiaramente nell’esplicita richiesta che lo studio diventi “trasformazione del cuore” e nel desiderio di “non fermarsi alle parole o ai concetti”.

3. I beneficiari per cui intercede e i bisogni spirituali/fisici che affronta

I beneficiari diretti di questa preghiera sono gli studenti di teologia, ma in senso più ampio tutti coloro che intraprendono un percorso di studio, ricerca o formazione cristiana. La preghiera intercede affinché essi ricevano doni di ordine soprattutto spirituale:

- Sete della Sapienza: il desiderio vivificante di conoscere e amare la verità di Dio, non limitandosi al sapere umano, ma partecipando alla sapientia che viene dall’alto (Gc 3,17).

- Luce dello Spirito Santo: la grazia dell’illuminazione interiore senza la quale, secondo Bonaventura stesso, lo studio resta sterile (“Nessuno può comprendere rettamente senza la luce dello Spirito Santo” – Collationes in Hexaëmeron, 14).

- Trasformazione del cuore: la conversione personale, perché le nozioni apprese conducano a una vita nuova, in Cristo.

- Umiltà e docilità: antidoto contro la superbia intellettuale, fondamentale nella teologia (“Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili” – Gc 4,6).

- Amore per il prossimo e lode a Dio: il fine autentico della conoscenza teologica secondo la visione di Bonaventura (“La conoscenza vera fiorisce nell’amore” – Itinerarium mentis in Deum, Prolog.).

Accanto ai bisogni spirituali, la preghiera si fa voce anche delle difficoltà pratiche e fatiche dello studio: la stanchezza mentale, la tentazione di ridurre i contenuti della fede a esercizio astratto, lo smarrimento di fronte al mistero e alle proprie debolezze. La grazia di perseverare nella ricerca sincera e il desiderio che la sapienza di San Bonaventura “accompagni ogni giorno” sono un concreto sostegno nelle sfide quotidiane della formazione teologica.

4. I temi teologici principali, con eventuali citazioni bibliche o patristiche pertinenti

La preghiera è ricca di tematismi teologici rilevanti, sia in chiave bonaventuriana che biblica:

-

La Sapienza come dono e meta:

“Se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente.” (Gc 1,5)

Il desiderio della Sapienza testimonia che la teologia autentica è anche preghiera. -

L’azione dello Spirito Santo:

Lo Spirito è invocato come luce che guida l’intelligenza e trasforma il cuore. Riecheggia la preghiera di Bonaventura stesso:

“O Signore, che sei la luce degli intelligenti, illumina le tenebre della mia mente...” (Preghiera allo Spirito Santo, attribuita a Bonaventura)

-

Trasformazione del cuore:

Il sapere intellettuale trova compimento nell’amore, secondo l’insegnamento di San Paolo:

“La scienza gonfia, la carità invece edifica.” (1Cor 8,1)

-

Umiltà nel conoscere:

L’umiltà è condizione per accogliere la vera conoscenza e riflettere la luce divina, come insegna Gesù:

“Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli.” (Mt 11,25)

- La Verità che salva: L’obiettivo supremo non è la nozione, ma l’incontro personale con Cristo, “via, verità e vita” (Gv 14,6).

Nel pensiero dei Padri della Chiesa, Gregorio Nazianzeno e Agostino sottolineano spesso che l’autentica conoscenza di Dio coincide con la carità e la crescita nella santità. San Bonaventura integra questa visione chiamando la teologia “ars artium”, arte delle arti perché orientata alla sapienza ultima: “Nessuno entra in paradiso senza la dottrina della carità.” (Sermones)

5. Il genere di preghiera e la sua collocazione nella tradizione liturgica

La preghiera è essenzialmente una supplica/intercessione, in cui si chiede al santo di pregare per gli studenti e di ottenere grazia presso Dio. In essa si intrecciano accenti di lode (per la contemplazione dei misteri di Bonaventura), invocazione (richiesta della luce dello Spirito Santo), ed intercessione (preghiera perché la sapienza illumini e trasformi).

Non si tratta di un testo liturgico ufficiale del Messale o della Liturgia delle Ore, ma di una preghiera devozionale in linea con la tradizione cattolica di invocare i santi patroni nei loro ambiti specifici. Tuttavia, può essere usata in contesti semi-liturgici, come la Messa o la Liturgia delle Ore in memoria di San Bonaventura (15 luglio), durante incontri accademici, preghiere d’inizio anno accademico, oppure nei momenti di esami e studio.

6. Indicazioni pratiche: uso nella preghiera personale e comunitaria e nei tempi dell’anno liturgico

Questa preghiera può essere inserita in diversi momenti della vita ecclesiale e personale:

- Nella preghiera personale: all’inizio o alla fine dello studio, per affidare il proprio percorso di ricerca alla guida dello Spirito e alla protezione di San Bonaventura.

- In ambito comunitario: durante incontri di studenti di teologia, momenti di riflessione accademica, prima di corsi, esami, conferenze, oppure all’inizio/chiusura dell’anno scolastico.

- Nel calendario liturgico: particolarmente significativa il 15 luglio, memoria di San Bonaventura. Può essere inserita nella preghiera dei fedeli, usata come orazione conclusiva dopo la messa o recitata come atto comunitario.

- Ritiri e esercizi spirituali per docenti e studenti: come momento di apertura alla luce divina e invito all’umiltà e all’amore, secondo la spiritualità francescana.

Una modalità pratica di impiego prevede la recita lenta, lasciando risuonare interiormente le invocazioni (“Aiutaci, San Bonaventura, a non fermarci alle parole...”, “Ottienici la grazia di un cuore docile...”), magari intervallando letture bibliche correlate o brani dei suoi scritti. Nella preghiera di gruppo, alcuni versi possono essere proclamati dal celebrante e altri dall’assemblea, per favorire la partecipazione attiva e la meditazione comunitaria.

In sintesi, questa preghiera si offre come via sapienziale e spirituale per chiunque desideri che la ricerca teologica sia cammino verso la luce e la carità, secondo lo stile di San Bonaventura, nella fede della Chiesa.

```Commenti

I commenti saranno disponibili a breve.

Preghiere per San Bonaventura da Bagnoregio

Preghiere per Studenti di Teologia

-

Preghiera a Sant'Antonio, Dottore Evangelico, per la Comprensione della Parola di Dio

Preghiera a Sant'Antonio, Dottore Evangelico, per la Comprensione della Parola di Dio

-

Preghiera comunitaria a San Silverio Papa

Preghiera comunitaria a San Silverio Papa

-

Invocazione a San Bruno di Segni per gli Studiosi della Fede

Invocazione a San Bruno di Segni per gli Studiosi della Fede

-

Preghiera Personale a San Girolamo per gli studenti di teologia

Preghiera Personale a San Girolamo per gli studenti di teologia

-

Preghiera intensa a San Girolamo per la comprensione delle Sacre Scritture

Preghiera intensa a San Girolamo per la comprensione delle Sacre Scritture

-

Invocazione a San Girolamo per la comprensione della Parola tra gli Studenti di Teologia

Invocazione a San Girolamo per la comprensione della Parola tra gli Studenti di Teologia

-

Lectio Divina con San Cirillo d'Alessandria per la difesa della Verità degli Studenti di Teologia

Lectio Divina con San Cirillo d'Alessandria per la difesa della Verità degli Studenti di Teologia

-

Invocazione a San Girolamo per gli Studenti di Teologia

Invocazione a San Girolamo per gli Studenti di Teologia

Preghiere per Sapienza

-

Invocazione a San Bonaventura prima di un Esame

Invocazione a San Bonaventura prima di un Esame

-

Invocazione a San Bonaventura per gli Studenti prima di un Esame

Invocazione a San Bonaventura per gli Studenti prima di un Esame

-

Supplica a Santa Ildegarda di Bingen per la sapienza dei ricercatori

Supplica a Santa Ildegarda di Bingen per la sapienza dei ricercatori

-

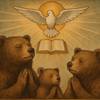

Preghiera allo Spirito Santo per la Sapienza nella conservazione degli Orsi

Preghiera allo Spirito Santo per la Sapienza nella conservazione degli Orsi

-

Preghiera allo Spirito Santo per la Sapienza delle Api

Preghiera allo Spirito Santo per la Sapienza delle Api

-

Preghiera allo Spirito Santo per una Visione Chiara come quella delle Aquile

Preghiera allo Spirito Santo per una Visione Chiara come quella delle Aquile

-

Preghiera a Dio per la Sapienza dei Gufi

Preghiera a Dio per la Sapienza dei Gufi

-

Preghiera allo Spirito Santo per la Sapienza di fronte al creato

Preghiera allo Spirito Santo per la Sapienza di fronte al creato

-

Intercessione all'Arcangelo Uriele per la sapienza dei Ricercatori

Intercessione all'Arcangelo Uriele per la sapienza dei Ricercatori

-

Preghiera personale a San Carlo Acutis per gli Studenti

Preghiera personale a San Carlo Acutis per gli Studenti